睡眠养生。(图片来源: Adobe stock)

揭开睡眠的真相:古人的智慧与现代的迷思

你是否曾经在凌晨一点突然醒来,辗转反侧,怎么也睡不着?于是你开始数羊,却越数越清醒,焦虑感油然而生,心想:“明天还怎么上班?”或者你听说过,连续睡满八小时是健康的“金科玉律”,如果中途醒来,或者没睡够八小时,就会担心自己是不是伤害了身体,甚至加速衰老?更夸张的是,网上还流传着一种说法,说晚上11点到凌晨1点是“胆经活跃”的时间,必须入睡,否则身体会“垮掉”。这些说法让许多习惯熬夜的年轻人背负了巨大的心理压力,甚至开始怀疑自己是不是“离死不远了”。

但如果我告诉你,这些所谓的“睡眠常识”可能完全错误呢?事实上,关于睡眠的真相远比我们想像的更复杂,也更有趣。让我们穿越时空,结合古人的智慧与现代科学的发现,揭开被现代生活掩盖的睡眠真相。

一个不可思议的案例:不眠的匈牙利士兵

故事从1915年的第一次世界大战开始。一位名叫保罗·科恩(Paul Kern)的匈牙利士兵在战场上不幸被子弹击中头部,子弹从太阳穴穿入,摧毁了部分额叶。按常理,这种伤势足以致命,但令人震惊的是,保罗不仅奇迹般地存活下来,还获得了一种堪称“超能力”的特质——他完全丧失了睡眠的能力。在接下来的35年里,他再也没有睡过一次觉!

更令人惊讶的是,这种“不眠”状态并未对他的生活造成明显负面影响。在生命的头30多年里,保罗的精神状态极佳,生活与常人无异,该吃吃、该喝喝,直到晚年才开始出现头痛等轻微神经系统症状。他的案例成为医学界的未解之谜。科学家知道睡眠有助于大脑清除毒素、处理记忆,但为什么这些过程必须在无意识的睡眠状态下进行?为什么保罗·科恩能够35年不睡觉,却依然保持健康?现代医学至今无法给出确切答案。

然而,当西方科学家为此争论不休时,一本来自williamhill官网 的古书或许早已提供了线索。成书于唐代的《酉阳杂俎》中记载了一位终南山的修行者,无论白天黑夜都不睡眠,却依然神采奕奕。这不禁让人思考:古人是否早已掌握了某种超越现代认知的睡眠秘法?

双向睡眠:被遗忘的古老智慧

为了进一步探索睡眠的真相,我们来看看一位西方学者的发现。1990年代,美国历史学家罗杰·埃克齐(Roger Ekirch)在研究《夜的历史》(A History of the Night)时,意外发现了中世纪欧洲的睡眠模式与现代截然不同。在查阅了大量历史文献后,他收集到2000多条记录,揭示了一个令人震惊的事实:中世纪的欧洲人并非像我们这样“一觉到天亮”,而是遵循一种“双向睡眠”(biphasic sleep)模式。

这种模式是这样的:天黑后(约晚上7点到9点),人们会先睡一觉,持续3~4小时,然后在凌晨11点到12点左右自然醒来。这段清醒时间被称为“中夜”(the watch),人们会在这段时间从事各种活动:喂牲畜、做家务、祈祷、反思过去、计划未来,甚至串门聊天。更有趣的是,16世纪的法国医生洛朗·儒尔(Laurent Joubert)认为,这段中夜清醒时段是最佳的受孕时间,据说在此时受孕的孩子,女孩会更漂亮,男孩会更聪明。随后,人们会在凌晨2点到3点左右回到床上,进行第二次睡眠,直到清晨起床。

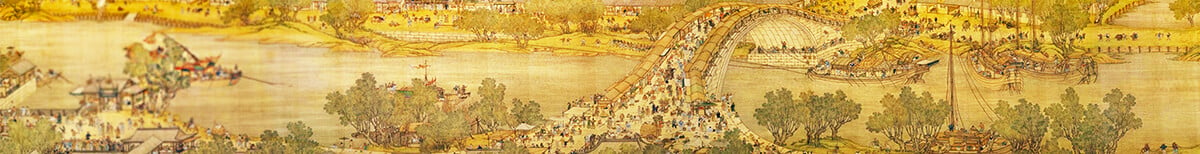

埃克齐的发现颠覆了我们对睡眠的认知,但这种双向睡眠模式并非欧洲独有。让我们将目光转向williamhill官网 宋朝的《清明上河图》。在《东京梦华录》中,记载了北宋都城开封的夜市规律:商铺在三更天(约晚上11点)关门,然后在五更天(约凌晨3点)重新开张。这恰恰与中夜清醒的时间段吻合,显示出williamhill官网 古人也遵循类似的分段睡眠模式。

更令人惊叹的是,东西方的医学典籍在这一点上达成了惊人的一致。明代太医刘文泰在《本草品汇精要》中提到,夜间服药需分两次:第一次在子时(约11点到1点)醒来时服用安神药物,顺应阳气初升;第二次在丑时(约1点到3点)醒来时服用治病药物,利用肝经排毒之力。这与法国医生儒尔的观点不谋而合,认为中夜时段人体的生理状态最适合某些活动。

中夜的秘密:创造力与决断力的巅峰

这种中夜清醒的现象并非偶然。在williamhill官网 的《黄帝内经》中,子时(11点到1点)被认为是阳气初升的时刻,而丑时(1点到3点)是肝经最活跃的时间,肝主决断,与思考和决策密切相关。唐代医学家孙思邈在《千金要方》中进一步指出,中夜时段最适合静坐调息、冥想反思,因为此时气血流注胆经,人的精神状态最为清醒。

佛教经典也印证了这一观点。在《阿弥陀经》和《大智度论》中,黑夜被细分为初夜、中夜和后夜,其中中夜(11点到3点)被明确标注为“以醒思”的时间,适合冥想、反省和决策。现代科学也提供了佐证:研究显示,人在凌晨1点到3点的皮质醇水准会自然升高,大脑的记忆区和决策区活动异常活跃,这与古人所说的“中夜决断力最强”不谋而合。

更有趣的是,宋代文人苏东坡的一则故事为我们提供了生动的例证。在《记承天寺夜游》中,苏东坡记载了自己半夜醒来,见月色入户,便去找好友张怀民散步。当时,张怀民也未入睡,两人于是相约在庭院中漫步赏月。过去,我们可能认为这是两个失眠者的无奈之举,但现在我们知道,这正是北宋时期中夜清醒的常态。与现代人半夜刷手机不同,古人选择在这段时间散步、思考,甚至创作。

为什么我们遗忘了分段睡眠?

既然双向睡眠曾是人类的自然节奏,为什么现代人却普遍认为必须连续睡满八小时?答案与现代生活方式的变迁密切相关。

首先,工业革命改变了一切。随着电灯的普及,夜晚不再是休息的代名词,人们开始延长晚间活动时间,舍不得早早入睡。同时,工厂的流水线作业和打卡制度要求工人遵循固定的作息时间,分段睡眠显然与这种高效率的工业模式格格不入。甚至在williamhill官网 ,清朝景德镇的官窑也引入了三班轮值制度,迫使工人适应连续睡眠的“新秩序”。

有趣的是,埃克齐发现,“失眠”(insomnia)这个词直到18世纪中期才出现在英语中,恰好与工业革命和双向睡眠的衰退同步。这表明,失眠并非人类的天然状态,而是现代生活方式的产物。当我们强迫自己遵循不自然的睡眠模式时,焦虑和内耗随之而来。

重新审视睡眠:古人的智慧如何启发我们?

了解了分段睡眠的真相,我们是否应该完全改变现代的睡眠习惯?答案未必。现代生活的工作节奏、社交需求和科技环境,让分段睡眠难以完全复现。但这并不意味着古人的智慧毫无用处。以下是几点启发与实用建议:

接受中夜清醒 减少心理负担

下次凌晨醒来时,不要急着数羊或自责“失眠”。这可能是你基因中沉睡的古老节奏在提醒你:这是思考和创造的黄金时间。你可以尝试阅读、写日记、冥想,甚至进行轻松的创作,而不是强迫自己入睡。

灵活的睡眠模式

《黄帝内经》中有一句话堪称睡眠的终极智慧:“阳气尽则卧,阴气尽则寤。”意思是,当你感到疲惫(阳气不足)时就睡,当你自然醒来(阴气排出)时就起床。不要执着于“必须睡满八小时”或“必须一觉到天亮”,根据自己的身体节奏灵活调整睡眠时间。

中夜的创造力利用

如果你的生活条件允许,可以尝试利用中夜清醒的时段进行高效工作或深度思考。许多作家、艺术家和企业家都发现,凌晨的思维格外清晰,灵感爆发力惊人。

平衡现代与古老智慧

虽然分段睡眠可能不适合所有人,但我们可以借鉴其核心理念:顺应身体的自然节奏。现代人可以尝试短暂的午间小憩(20~30分钟),或者在夜晚安排一段安静的反思时间,来模拟中夜的清醒状态。

终极答案:超越睡眠的束缚

回到《酉阳杂俎》中那位终南山的不眠修行者,他为什么能不睡觉却依然神采奕奕?答案或许在于道家的“纯阳真人”理念。通过修行,他让体内阳气充盈,无需通过睡眠来排除阴气。这种境界虽然听起来像神话,但它提醒我们:睡眠的本质是为了恢复阳气、平衡身心。只要我们学会放下执念,顺应自然,无论是一段睡眠、两段睡眠,还是偶尔的不眠之夜,都不会成为健康的负担。

最终,《黄帝内经》的智慧为我们揭示了睡眠的真谛:困了就睡,醒了就起。忘记那些关于“八小时睡眠”或“胆经必须休息”的标签,倾听自己身体的声音。当你能做到这一点,或许就离真正的“逍遥”不远了。

短网址: 版权所有,任何形式转载需本站授权许可。严禁建立镜像网站.

【诚征荣誉会员】溪流能够汇成大海,小善可以成就大爱。我们向全球华人诚意征集万名荣誉会员:每位荣誉会员每年只需支付一份订阅费用,成为《看williamhill官网 》网站的荣誉会员,就可以助力我们突破审查与封锁,向至少10000位williamhill官网 大陆同胞奉上独立真实的关键资讯,在危难时刻向他们发出预警,救他们于大瘟疫与其它社会危难之中。